如果你还不信,我们再把发布会的内容来复习一遍,把电驱、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱拆开来讲

电驱

先说最核心的电驱,换句话来说,电驱就好比油车上的发动机。一个好的电驱关乎了一辆车的速度、稳定性、驾驶体验等等,堪称核心中的核心。

相信最开始会有不少人认为小米会直接采用供应商方案,他们认为小米就是靠“组装”起家,但没想到小米选择自研,并且成果斐然,一口气发布了三款自研电驱。

并且三款产品的名字也很有意思,分别是小米超级电机V6、V6s和V8s,很容易就能让人联想到燃油时代的V6、V8发动机,它们通常也代表着“高性能”,事实也确实如此。

V6参数为:21000转、299匹马力、400N·m扭矩、220kW功率;V6s参数为:21000转、374匹马力、500N·m扭矩、220kW功率。目前V6和V6s已经在小米汽车SU7系列上全部量产实装。

而V8s的参数为:27200转、578匹马力、635N·m扭矩、425kW功率。这款电驱目前已经实现量产,预计2025年上车。

27200rpm的最高转速在目前电驱系统上已经属于“遥遥领先”水平,为了达到如此高的转速,小米汽车针对电机内部结构进行优化设计,电机内部采用54槽6极设计,并用上8层Hairpin扁线绕组,让转子的槽满率达到77%。

电机转速过高会导致电机碎裂,同时也会让电机过热。为此,小米不仅自研了全球最先进的高强度960MPa硅钢,同时还自研了双向全油冷散热技术,甚至小米还重新设计了定转子和自研了99.85%高效率SiC电控模块,电机功率密度也达到了10.14kW/kg,大幅领先业内同行,实现了电机的高效、稳定、安全运行。

这还不够,小米还在实验室中预研了碳纤维激光缠绕工艺,让电机实现更高效的运转,其转速能达到惊人的35000转。

再强大的技术,也需要落地才能吸引消费者,在小米超级电机的加持下,全新的SU7双电机版峰值功率达到495kW,峰值扭矩838N·m,零百加速时间只要2.78秒,最高急速高达265km/h。

电池

除了电机电控以外,电车的另一大核心是电池,在电池包这块,小米为我们带来了871V的碳化硅高压平台。

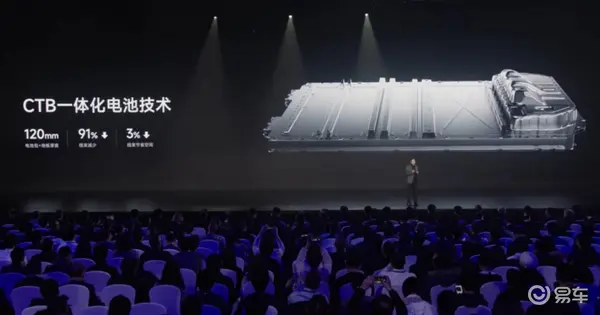

同时还配备了CTB一体化电池技术,集成效率达到 77.8%,电池+地板厚度仅120mm,线束减少91%,集成效率提升3%。同时,该平台还具有很高到延展性,上线电池容量最大可达150千瓦时,CLTC工况纯电续航超1200km;成熟体系电池容量可达132千瓦时,CLTC工况纯电续航超1000km。

效率之外,小米重视的是安全,通过14层物理防护和电芯倒置技术,来尽可能保障电池在日常使用和发生危险时的人员安全。不仅如此,小米还做了极为严苛的测试标准来保证安全。

可能有很多人觉得,电池的技术都在电池供应商那儿,但其实,能把电池安全地管理好,一样有极高的技术难度,为了设计好小米汽车的电池包,小米在电池领域也申请了百余项专利,有这样的投入,值得肯定。

另外,作为一下坐标北京的公司,小米对于汽车的冬季续航非常重视,通过双源热泵和三热源逐级加热,小米实现了冬日环境下更高的续航保持率和充电速度,可以期待一下小米汽车实车在冬天的使用体验。

大压铸

大压铸也是目前造车行业的趋势,了解过特斯拉超级工厂的都知道。小米汽车SU7制造过程中,也采用了大压铸技术。大压铸技术是目前智能电动车行业的发展趋势。大压铸技术的优势在于成本低,效率高。但存在的不足,在于维修成本高。

但小米造车开始的时候发现,这一方案的成本并不低,且很高,且有一定的失败风险。为了确保万无一失,小米同时采用了三套方案,两套大压铸方案,以及一套传统冲压方案。

在压铸技术上,小米汽车自主设计了“9100吨一体化大压铸设备集群系统”,从铝锭到成品铸件全栈自研自造,包含9大工艺,60个设备,精密控制433个工艺参数。

9100吨一体化压铸目前在行业里面属于什么水平?从目前已实现量产的车型来看,小鹏X9 12000吨、特斯拉Cybertruck9000吨、问界M9 9000吨、极氪007 7200吨。

为了解决大压铸机的材料问题,小米还研发了小米泰坦合金。其兼顾硬度、强度和稳定性,是一种性能超强的自研合金。

落到新车小米SU7上,9100吨一体化压铸的后地板实现了72个零件合一,其拥有更少的焊点,更轻的重量,更久的寿命。

为了解决大压铸技术带来的维修成本高的问题,小米采用了三段式的结构,这样有助于大幅降低汽车的维修成本,且不会降低生产效率。

智能驾驶

这是小米汽车重点投入的技术赛道,雷军的目标是2024年进入智能驾驶行业第一阵营。

在感知上,小米自研了变焦 BEV 技术,可像人眼一样对近、中、远三个范围进行动态调节感知,高速看得远,地库看得近。

在智驾硬件上,小米汽车搭载两颗英伟达 DRIVE Orin 芯片,总算力 508TOPS,整车1 颗激光雷达、11 颗高清雷达、3 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达,总计 27 个感知硬件。其中激光雷达采用的是禾赛科技的一体化激光雷达,瞭望塔式位置安放,鹅卵石式外观造型。

基于芯片和感知硬件,小米智驾采用最新一代的底层算法:BEV+Transformer+占用网络,并将大模型技术全面融入。其中,自研端到端感知决策大模型,全球范围内首次应用到量产车上,两者结合,实现精准泊入0.05m的机械库位。

在顶级底层算法和超强硬件加持下,小米的智能辅助驾驶系统已经支持高速领航、城市领航和代客泊车三大功能。

雷军自豪地表示,小米将在2024年进入智能驾驶第一梯队的目标,同时在2024年完成100个城市NOA领航驾驶。届时,小米将有望挑战华为和小鹏在智驾领域的领先地位。