而2006年上市的第一代奔腾B70,便是基于当时较为先进的Mazda6平台基础进行适应性开发,该平台在造型理念、车身设计、主被动安全技术、内饰模块式开发、NVH改善等方面均已比较成熟,而基于此平台开发的第一代奔腾B70,则在起步就站上了“高起点”。

如今的第四代奔腾B70则是采用奔腾在2020年发布的FMA架构,该架构由一汽奔腾自主研发,优势主要体现在安全性、智能及网联化、驾驶及乘坐体验三大方面,并可以实现从A0级、A级、B级三大平台产品的全覆盖。

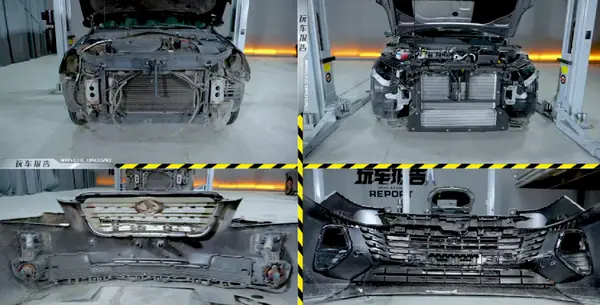

而在结构层面,从第一代奔腾B70到第四代奔腾B70,则实现了从270度到360度整体保护的进化。

首先来看第一代奔腾B70,它在开发之初就对整个车身结构进行了强化,在3H车身基础上,加强了A、B、C柱的强度,车身双侧+车型,从而形成了270度高规格保护,这在当时算得上是“天花板”级别的规格了。

而如今的第四代奔腾B70,则在3H车身基础上,合并了双E车身结构,让顶棚横纵梁、底部车门槛纵梁、B柱以及底架衡量形成前后左右的包裹式防护,360度可传导和逐级减弱碰撞能量。

此外,第四代奔腾B70在防撞梁强度、发动机防护和行人保护方面,也有不小的升级。

从3H到3H+双E 车身结构,奔腾B70的进化兼备了传承与创新。

看得出来,奔腾B70平台和结构的发展迭代,在最初第一代时就站上了“高起点”,如今第四代车型则站上了“更高起点”,始终处于先进行列。

而奔腾B70在材质和安全上面的进步,同样不可小觑。

材质与安全的强化,始终是“天花板”级别

车身材质是车型安全性的基础,尤其关键部位的用料,在事故中能够对减少乘员伤害起到决定性作用,但由于车身材质相对外观内饰来说,算是“看不见摸不着”的,因此此前很长一段时间受到了忽视,也给了不少车企偷工减料的机会。

但在这方面,奔腾B70却从没有放松。

如前文所述,第一代奔腾B70所采用的3H车身便是加强型的高强度设计,而且当时还加强了A柱的强度,并达到了欧洲E-NCAP五星安全标准。

而第四代奔腾B70则实现了进一步的进化,不仅应用了3H+双E 车身结构,而且整体车身高强钢占比达76%,同级车型占比最高。